2025年4月22日に当社が主催した「GiXoデータインフォームド・サミット2025」のパネルディスカッション「地方創生に寄与するデータインフォームドとは」のセッションレポートをお届けします。

登壇者紹介

| ・株式会社エアージャパン 代表取締役社長 峯口 秀喜 氏 ・新潟県津南町 町長 桑原 悠 氏 ・株式会社ギックス 代表取締役CEO 網野 知博 |

本レポートでは、パネルディスカッションの内容を一部抜粋してご紹介します。

地方創生とスタートアップの共通項とは

網野:

最初に、この3者によるパネルディスカッションのタイトルについて「地方創生に寄与するデータインフォームとは」と社内から提案を受けた時には、正直なところ戸惑いがありました。峯口社長は長年にわたって地方創生に携わってこられた専門家であり、桑原町長はその実践の当事者です。その中で、地方創生のプロではない私が語れることはあるのだろうか、という思いがよぎりました。

そこで改めて「地方創生とは何か?」と考えてみた時に「地域それぞれの特性を活かして、持続可能な形で取り組んでいくこと」というキーワードにたどり着きました。そして、「特性を活かすこと」と「持続可能性」という2つの要素は、スタートアップ企業の在り方とも通じる部分があるのではないかと感じたのです。

「それぞれの特性を活かす」という観点では、スタートアップは、既存の企業や世の中のサービスと違うことをやるために立ち上げられる。また「持続可能性」という観点では、VC(ベンチャーキャピタル)からお金を調達してそのお金を使いながら最後は自分達の収益で事業を回せることを前提にしています。VCからのお金が尽きたら事業が終わり、言い換えると国からの補助金が終えたら地方創生の取り組みは終わり、ではなく、どのように「持続性」を実現するかが重要だと捉えています。

こういった共通性を踏まえながら、本日は議論を深めていければと思っています。

| 株式会社ギックス 代表取締役CEO 網野 知博 慶應義塾大学卒業後、株式会社CSK(現SCSK株式会社)、アクセンチュア株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社を経て、 2012年、株式会社ギックスを創業。「あらゆる判断を、データインフォームドに。」を企業のパーパスとして掲げ、様々な業界、領域のビジネス判断へのデータ活用を推進。長年の戦略コンサルティング経験に基づく事業構造の把握および事業拡大のための戦略策定能力に加え、社内に培われたデータサイエンスや最新テクノロジーを組み合わせることで、クライアントの日々の業務を「データインフォームド」なものへと変化させ、再現性の高い事業成長を支援。 |

さて、峯口社長がこれまでのご講演でたびたび言及されているのが、「アジアからのお客様を日本に迎え入れ、大都市だけでなく地方の活性化にもつなげていくべきである」という視点です。

また、自治体と連携して地域の魅力を発信していく重要性についても、さまざまな場面で語ってこられたかと思います。

地域の魅力の一例としては、先ほど桑原町長のご講演でも紹介されていた津南町の「雪下にんじん堀り競争」があります。

・DIサミット2025セッションレポート「第3のエアラインという新しい翼の生み出し方・育て方」(2025.05.22)https://www.gixo.jp/blog/27477/

・DIサミット2025セッションレポート「津南町における地方創生“津南創生”」(2025.05.29)https://www.gixo.jp/blog/27553/

実は、今年の大会には我々ギックスからも若手メンバーが参加させていただきました。今年は豪雪の影響で、雪を掘っても掘ってもなかなか地面に届かず、数本しかにんじんが見つからない——という、過去最大級の難関となったそうです。 最終的には町の方々のご厚意で、大会終了後にもにんじんを掘り出させてもらい、多くの収穫を得ることができました。

こうした体験を通じて改めて感じたのは、峯口社長が先ほどの講演でもお話しされていた、「ここにしかないOnly Oneがあるか」「ストーリーがあるか」「それを牽引する人財がいるか」といった、地域活性化事業における重要な要素です。

峯口社長のこの視点は、ANA総合研究所ご在籍時に地域活性化事業を立ち上げたご経験からくるものなのでしょうか。

| 株式会社エアージャパン 代表取締役社長 峯口 秀喜 氏 1990年4月全日本空輸入社。2014年4月ANAホールディングス グループ経営戦略部副部長、2015年4月同グループ経営戦略室経営企画部 副部長、2016年4月全日本空輸 企画室企画部 副部長、2017年4月ANAホールディングス グループ経営戦略室 経営企画部長、AirJapan取締役を経て、2021年4月AirJapan代表取締役社長に就任し現在に至る。 |

峯口:

はい。お答えする前に、まずは雪下にんじんのお話をさせてください。

弊社で「にんじんが大嫌い」という人がいるのですが、その社員に雪下にんじんを食べさせたところ「これ本当ににんじん?」と驚くほどで、それくらい甘くて美味しいんです。

先ほど話に出た「雪下にんじん堀り競争」は、私自身、昨年参加しましたが、本当に大の大人も夢中になる、本当に楽しいイベントです。皆さんにもぜひ一度、参加していただきたいです。

――という前置きはさておき。

私が「地域の魅力をどう引き出し、発信していくか」に関心を持つようになったきっかけは、北海道の白糠町(しらぬかちょう)との出会いでした。現在は、ふるさと納税の返礼品ランキングで常に上位に入っている町なので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

当時、白糠町から声がかかり、観光資源がほとんどない町の活性化支援に関わるかどうかを迷っていた際、町長から言われたんです。

「国内で流通している“ししゃも”のほとんどはカラフトシシャモという輸入魚で、本ししゃもではありません。本ししゃもは北海道の限られた場所でしか獲れず、その中で有名なのが、むかわ町のししゃもです。しかし、 むかわ町ではししゃもの不漁が続いているのが現状です。その一方で、白糠町を流れる茶路川(ちゃろがわ)には、本ししゃもが遡上してくるのですが、“白糠産”と言っても売れず、“むかわ産”と銘打たないと売れないんです」

…と、こうした話から始まったのです。

さらに、白糠町には2008年洞爺湖サミットで提供された羊肉を育てる素晴らしい羊飼いがいる等、魅力がたくさん隠れており、白糠町の支援を決めました。

ただ、先ほど桑原町長も講演されたように、地域の魅力は町の中の人たちだけではなかなか掘り起こせないんですよね。

そこで、町の外の人である我々の視点で魅力を掘り起こし、地域の外に伝え、売れるようにする、このサイクルを回すことが大事ではないかと考えました。そして、地域活性化の重要さに気づき、現在の取り組みに繋がります。

網野:

ありがとうございます。私たちスタートアップ企業も上場に至る過程では常に、「あなたたち会社のストロングポイントは何か」「差別化要素はどこにあるのか」と問われ続けてきました。ですが、自社の、あるいは自分の町の差別化要素を自身で探し続けることは、本当に大変だと感じています。

だからこそ、峯口社長のように、外部の視点で魅力に気づかせてくれる存在はとてもありがたいですし、「その地域ならではの魅力をどう見つけていくのか」は、地方創生を進める上での大きなテーマだと思います。

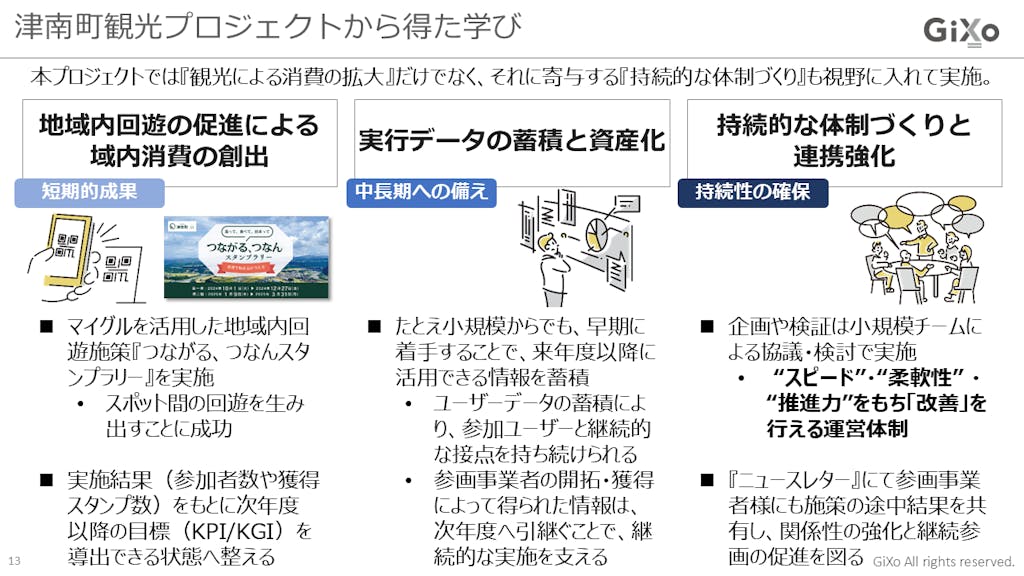

スタンプラリーで見えた、地域の隠れた魅力

網野:

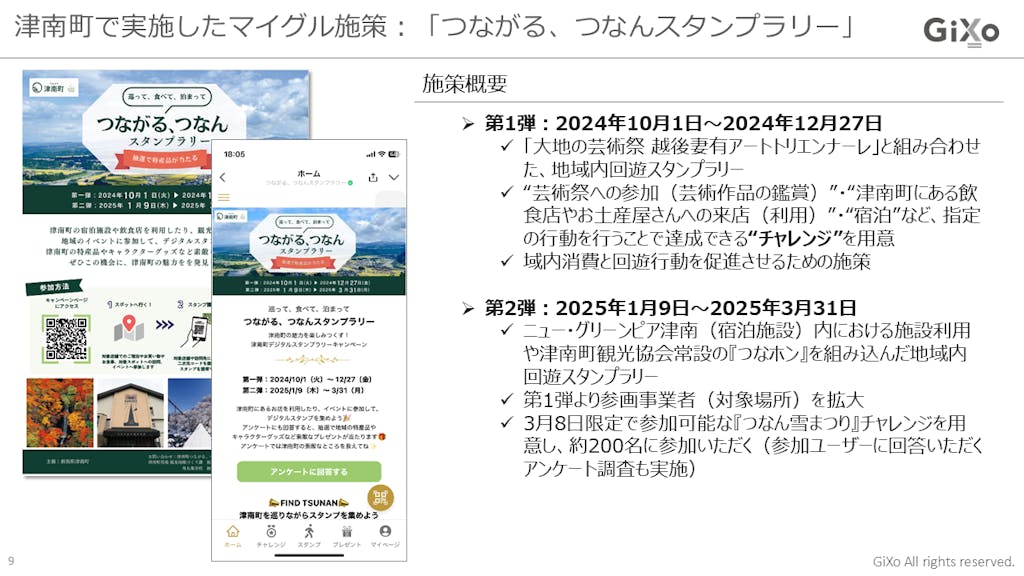

今回私たちギックスは津南町さんとご一緒して「つながる、つなんスタンプラリー」という取り組みを、2025年3月末まで実施しました。

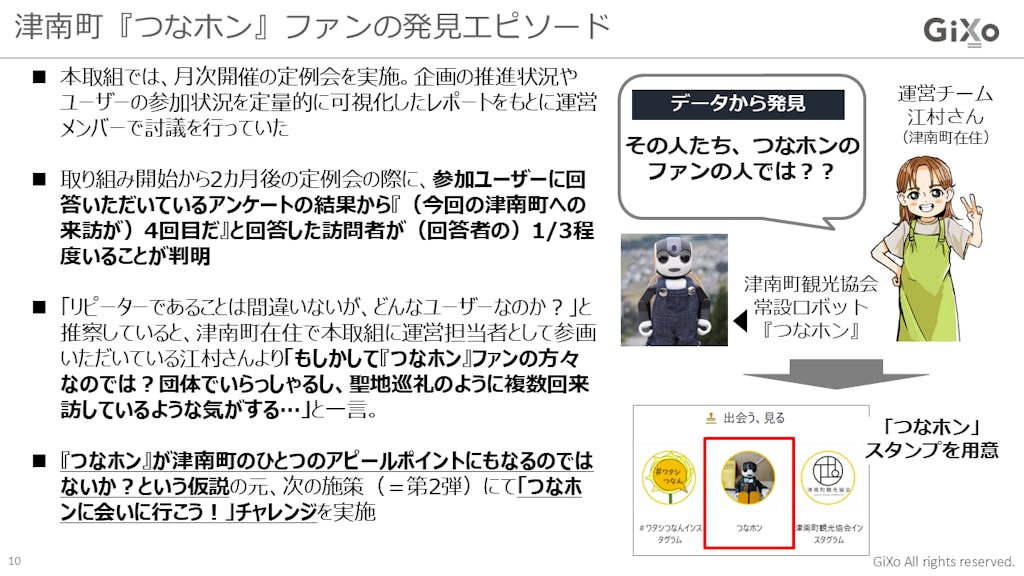

その中で地域の魅力発見の事例としてご紹介したいのが、ご当地ロボホン「つなホン」に関するエピソードです。

スタンプラリー施策の中で来訪者アンケートを行った結果、津南町に何度も訪れているヘビーリピーターの存在が見えてきました。その背景を地域の運営スタッフの方々と考えていた時「“聖地巡礼”的に訪れているつなホンのファンの方ではないだろうか」という仮説が生まれました。そこで「つなホンをアピールポイントのひとつとして、スタンプラリーのスポットに採用してみよう」となり、実際に次フェーズの施策に取り入れました。

もちろん「つなホン」自体は津南町さんの方で推していたキャラクターでもあったと思いますが、外部から見れば目新しく感じられるようなものも、地元の方にとっては“当たり前”で見過ごされていたりする。だからこそ、「実はこれが地域の魅力として刺さっていたんですよ」という気づきにつながることもあるのだと感じました。

桑原町長については「強力なトップダウンではなく、職員一人ひとりが自ら考え行動するような組織をつくりたい」と語られているのを、新聞記事などで拝見しました。

そうした組織文化の中で、職員の方々だけでなく、地元の方々も巻き込んでいく——今回のスタンプラリー施策のようなそこまで大きくはないデータであっても、町民の皆さんと一緒に解釈し合いながら和気藹々とアイデアを出して発信していくことができれば、よりいっそう地域の活性化につながっていくのではないかと考えています。

町長としても、こうした“住民巻き込み型”のまちづくりは、普段から意識されて取り組まれているところなのでしょうか?

| 新潟県津南町 町長 桑原 悠 氏 1986年生まれ。2011年、東日本大震災・長野県北部地震を機に、東京大学公共政策大学院在学中にUターンし、津南町議会議員に初当選。2018年より津南町長(31歳、就任時全国最年少)。現在2期目。全国若手町村長会副会長。男女共同参画会議、新しい地方経済・生活環境創生会議など国の委員も務める。養豚農家に嫁ぎ、小学生2人の子育て世代。 |

桑原:

そうですね。顔と顔の見える関係ですので、意識しているところです。

今回の施策で特に良かったと思っているのは、町の職員だけでなく、外部の方や住民の皆さんと一緒に取り組めたことです。

町の中では非常に多くの事業を展開していますが、どうしてもそれぞれが「自分たちの管理・運営」に閉じがちです。その結果、果たして最適な運営ができているのか、という悩ましさが常につきまといます。

ですが今回のように、ギックスさんや地域住民の方にも関わっていただいたことで、「これは思っていたよりもうまくいっていたな」とか、「逆にこれはちょっと課題があったな」といったことが、見えてくるようになりました。

このように外部の視点を取り入れて事業を検証していくという取り組み自体が、地方創生における大きな課題のひとつでもありますので、今後の改善にもつながる可能性のある取り組みだったと思います。

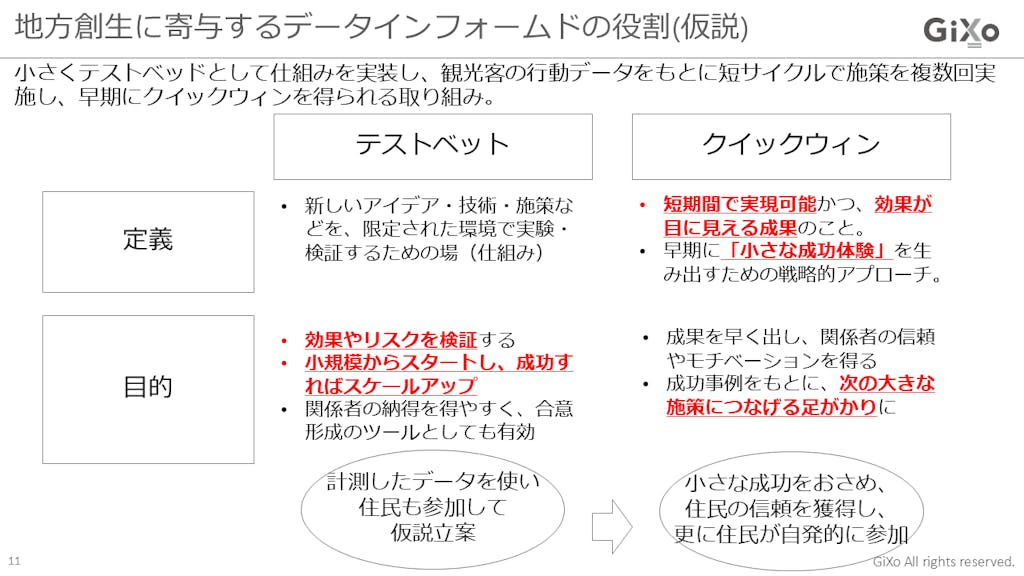

小さく始めて検証する「テストベッド&クイックウィン」

網野:

こうした「施策を行いながらデータを取得して検証を進める」というやり方は、スタートアップの王道とも言える戦い方でして、よく「テストベッド」や「クイックウィン」という言葉で表現されます。

「テストベッド」とは、新しい技術やサービスを実際に試すための実験環境のことです。もちろん、仮説が正しいか分からない中で予算をつけて挑戦することには怖さもあるかと思います。しかし、だからこそ、小さく失敗しながらデータを得て検証を進め、手応えがあれば取り組みをスケールアップさせていく——そんなステップが大切だと考えています。

今回のスタンプラリー施策においては、ギックスはデータ分析のプロではありますが、「町のプロ」ではありません。そこに住む町民の皆さんこそが地域のことを最もよく知る「町のプロ」であり、そうした方々が、施策で得たデータを解釈し、仮説を立てていく、という取り組みは、素晴らしいことだと感じました。

もうひとつの「クイックウィン」は、短期的に小さな成功を積み重ねていく、という考え方です。これにより、関わる人たちのモチベーションの醸成につながります。

今回の施策においては、この「小さな成功」が住民からの信頼獲得や、住民が自発的に参加していくことにも繋がったと考えています。

こうしたやり方は、自治体に限らず大企業でも応用可能だと思います。どちらも予算や年度の制約が強い中で、「小さく始めて検証する」という姿勢は非常に有効です。改めて、実践してみることで効果を実感する手法だと感じました。

峯口社長も、AirJapanでのレベニューマネジメントの仕組みづくりにおいて、同じように「テストベッド&クイックウィン型」のアプローチを取られてきたかと思います。いきなり高価で大規模な仕組みを導入するのではなく、自社に適した仕組みを、データを活かしながら構築してこられた印象がありますが、いかがでしょうか?

峯口:

そうですね。ANAの場合は、過去の膨大なデータをもとに運賃を決めるシステムが整っています。例えば「昨年の5月1日の運賃」や、「このアーティストのイベントがあった時は北海道ではこのくらいの価格で売れた」といったデータがあり、それに基づいて運賃を決定します。

一方で、我々AirJapanは立ち上げから1年ほどの新しい会社であり、過去のデータが全くない状況の中、ある意味手探りで進めざるを得ませんでした。ANAのシステムは車で例えるなら「ベンツ」や「ロールスロイス」のように、高価で高機能なものです。もちろん市場には同様のシステムも売られていますが、やはり高価ですし、私たちのように3路線しかない規模で導入は難しいのが現状です。

しかし、データ分析をして運賃を決めることは不可欠であり、市販システムの導入以外で何か別の方法がないかとマーケティング部門でも検討を重ねる中、「網野さんのところなら実現できるのではないか」と相談させていただきました。

結果として、短期間でレベニューマネジメントの仕組みを作っていただき、しかもギックスさんのデータ分析メンバーと議論を重ねながら、きちんと値決めができるようになりました。本来ならもっと時間がかかっていたかもしれないものが、非常に短い時間で実現できたのは、まさにクイックウィンの重要性を実感する経験となりました。

網野:

ありがとうございます。もちろん、最初から大きな仕組みを作ることにもメリットはあると思います。ただ私は常に、「トライしながら改善していけるやり方も、同時並行であっていいのではないか」と考えています。

私は、この「テストベッド&クイックウィン型」のアプローチは、自治体にも有効だと考えています。

特に地方創生の課題は、複雑に絡み合っています。例えば、人口減少、産業の衰退、学校の統廃合などに対処しなければいけない一方で、住民を集約し、移住を促進しつつ、観光や福祉も同時に強化していく必要があります。そのような状況の中では、何か1つ施策を打てば勝てます、という一足飛びの解決策はありません。

従来の手法では、何か構想を立てて国から予算をつけてもらい、大規模な事業として進めるスタイルがあるかと思います。ただ、そうしたやり方に加えて、小さく始めて現場で検証し、小さな成果を積み上げながら広報展開して住民に共有し、エビデンスが揃ったところでスケールアップさせていく、というアプローチも重要だと思っています。

こうした進め方は、桑原町長がこれまで運営されてきたスタイルにも合っているのではないかと感じましたが、この点についてはいかがでしょうか?

桑原:

はい。私が町長に就任した当時、役場は比較的「指示待ち」の組織でした。ですが今回の取り組みでは、私はほとんど関わっていません。職員たちが自ら「やりたい」と言い出し、予算を確保し、議会を通して事業を進め、検証し、さらに「次も続けたい」と動いてくれました。「組織が変わってきたな」と感じましたし、ギックスさんとの取り組みを通じて職員が成長できたことをとても嬉しく思います。

私も小さな成功(スモールサクセス)は色々なところで意識しておりまして、成果を早期に示すことで信頼を得ながら、本質的な改革にもつなげていくことが、とても大切だと思っています。

今回の取り組みも、その意味では非常に素晴らしいものでしたし、感謝しています。

網野:

ありがとうございます。短期的な成果を出すためには、「データを取る」という目的だけでは予算はつきにくいものです。そこで、今回のように観光回遊などの具体的な施策を行い、その裏でデータを蓄積する。この進め方が有効だと考えています。

さらに、そのデータがあるからこそ、「次はこうしよう」「この領域を狙おう」といった中期的な備えにつなげることが可能になります。

また、セッション冒頭にお話しした「持続可能性」の観点も大切です。例えば単年度予算で外部ツールを導入して終わり、では持続性は得られません。今回の取り組みのように、町民の方々にも参加していただき、難しいデータではなくシンプルな指標を見ながら「自分たちだからこそ気づける仮説」を立てて次の施策につなげていく。これは自治体だけでなく、企業でも同じ考え方が通用します。現場が自走できる仕組みを作ってこそ、持続可能な取り組みになるのではないでしょうか。

こうした学びを得られたことも含めて、我々にとっても本当に意義深いプロジェクトでした。ご一緒させていただき、心より御礼申し上げます。

それでは、本セッションは以上で終了いたします。ありがとうございました。