2025年4月22日に当社が主催した「GiXoデータインフォームド・サミット2025」の基調講演「第3のエアラインという新しい翼の生み出し方・育て方」のセッションレポートをお届けします。

登壇者紹介

| 株式会社エアージャパン 代表取締役社長 峯口 秀喜氏 |

本レポートでは、基調講演の内容を一部抜粋してご紹介します。

キャリアを通して、ANAグループの革新、地方活性化の貢献を担う

本日はこのような貴重な場をいただきありがとうございます。まず私のプロフィールを紹介します。

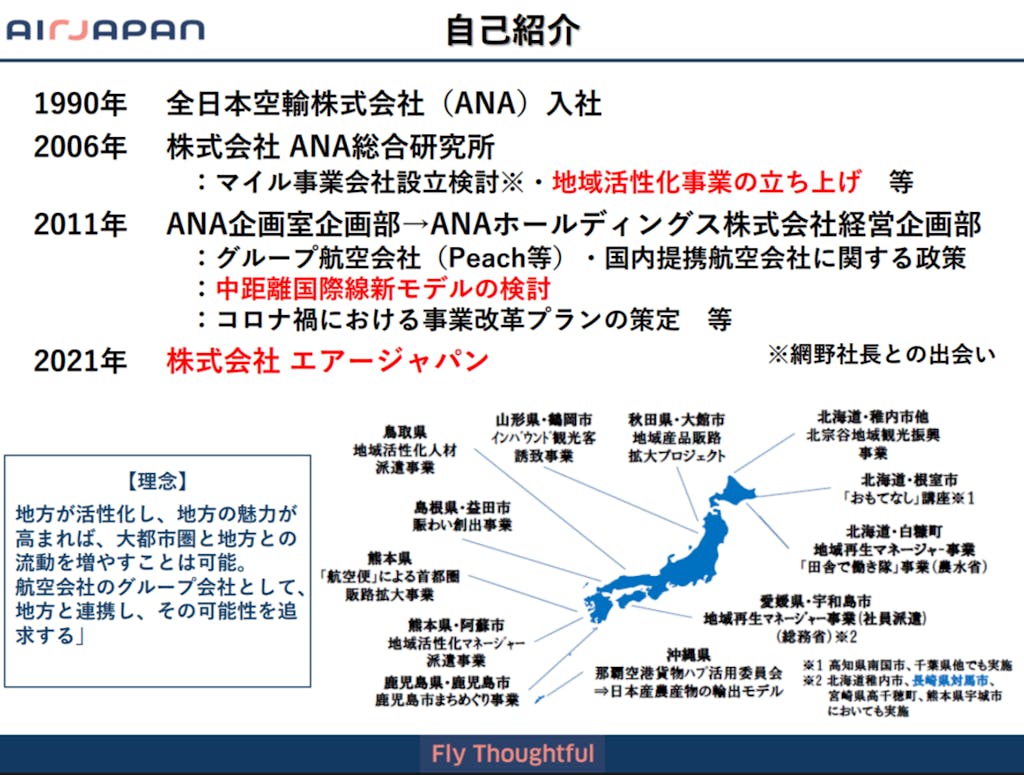

1990年にANAに入社後、技術系の整備部門に所属し、2003年にANAの本社に異動になりました。異動先は、グループ会社の新規設立や統廃合を行う部署だったのですが、社内にあったANA総合研究所という組織を、「ANAを変えるくらいの組織にしてくれ」と当時のANA社長に言われて別会社化したのが2006年です。

そのままANA総合研究所に異動し、マイル事業の会社化を検討するのですが、この時に、当時アクセンチュアに在籍されていたギックスCEOの網野さんと知り合いました。今は、ANAXというANAグループの会社がマイル事業を行っていますが、この会社が立ち上がるずっと前の話です。アクセンチュアさんには、データ分析など様々なことをお願いしましたが、その中で網野さんの優秀さは飛び抜けており、いつかまた一緒に仕事ができればと思っていました。そして今回、それが実現したということです。

このANA総合研究所において、地域活性化事業という新事業を立ち上げました。理念にもあるとおり、「もっと大都市圏から地方にお客様が回遊すれば、もっと地方が豊かになるのではないか、ANAグループの会社として何かできないか」というのが開始時の思いでした。

当時、小泉総理が「インバウンド2000万人」と打ち出していましたが、地方自治体の方たちはそんな数字には届かないだろうと言っていたような時代で、私たちも当時、国内流動をどう活性化するかを主要テーマにしておりました。その後、2011年にANAの経営企画部門、持ち株会社後のANAホールディングスでも経営企画部門で仕事をすることになりますが、グループ内の航空会社や国内提携航空会社との提携政策等を長く担当しておりました。

| 峯口 秀喜 株式会社エアージャパン 代表取締役社長 1990年4月全日本空輸入社。2014年4月ANAホールディングス グループ経営戦略部副部長、2015年4月同グループ経営戦略室経営企画部 副部長、2016年4月全日本空輸 企画室企画部 副部長、2017年4月ANAホールディングス グループ経営戦略室 経営企画部長、AirJapan取締役を経て、2021年4月AirJapan代表取締役社長に就任し現在に至る。 |

AirJapan再出発、“二刀流”への挑戦

今日お話させていただく第三のブランドは2017年頃から検討をはじめていますが、最終的にはコロナ禍の構造改革の一つとして、ポストコロナを見据えた新しいモデルが必要との経営判断があり、立ち上げが決定しました。私が社長になったのも、計画に携わった者が責任を持ってやるべきという考えがあってのことだと理解しています。

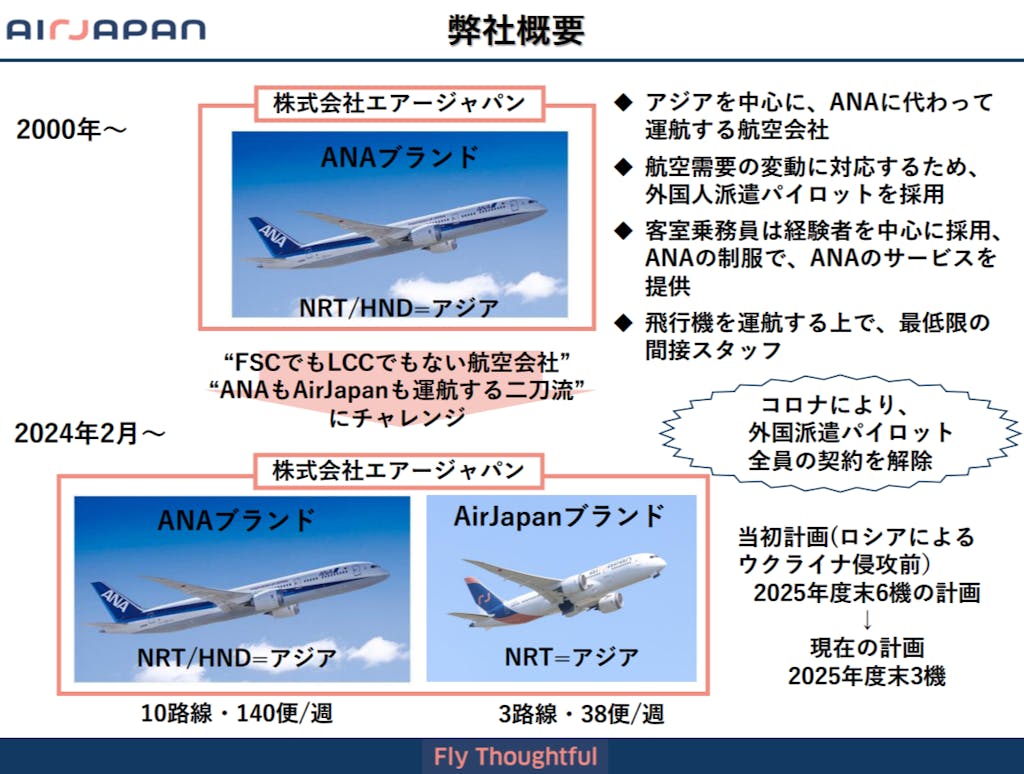

当社の設立は1990年で、2000年にエアージャパンに会社名を変更し、ANAに代わって成田・羽田からアジアを中心に運航する航空会社として再スタートしました。ANAに代わってというのは、世界にはパイロットを派遣する派遣会社がたくさんあるのですが、当社はこうした派遣会社から外国人パイロットを採用して、ANAに代わって特定区間の運航を行っているということです。客室乗務員については当社で社員を採用し、ANAの制服でANAのサービスを提供するため、ご搭乗されるお客様からは、ANAか当社、どちらが運航しているのかは時刻表や当日のアナウンスでわかるだけで、基本的にはわかりません。

2024年2月からは、ANAブランドとAirJapanブランド両方で運航する会社として、新たにスタートしました。AirJapanブランドについては、”FSC(Full Service Carrier フルサービス)でもLCCでもない航空会社”で、ANAとAirJapanの両方を運航するので、野球の大谷選手にあやかって、我々も二刀流でチャレンジするということを社内外に宣言しています。

今我々がANAに代わって運航しているのが10路線、週140便、AirJapanブランドで運航しているのがシンガポール、バンコク、ソウルの3路線、週38便となっています。もともと、ウクライナ戦争前に今年度末で6機を計画していましたが、ロシアによるウクライナ侵略によって航空機がロシア上空を飛べず、迂回しなければいけなくなったため、その分パイロットや飛行機が必要になり、ANAグループ全体の利益の観点からその計画を遅らせて、今年度末に3機が揃うという状況になっています。

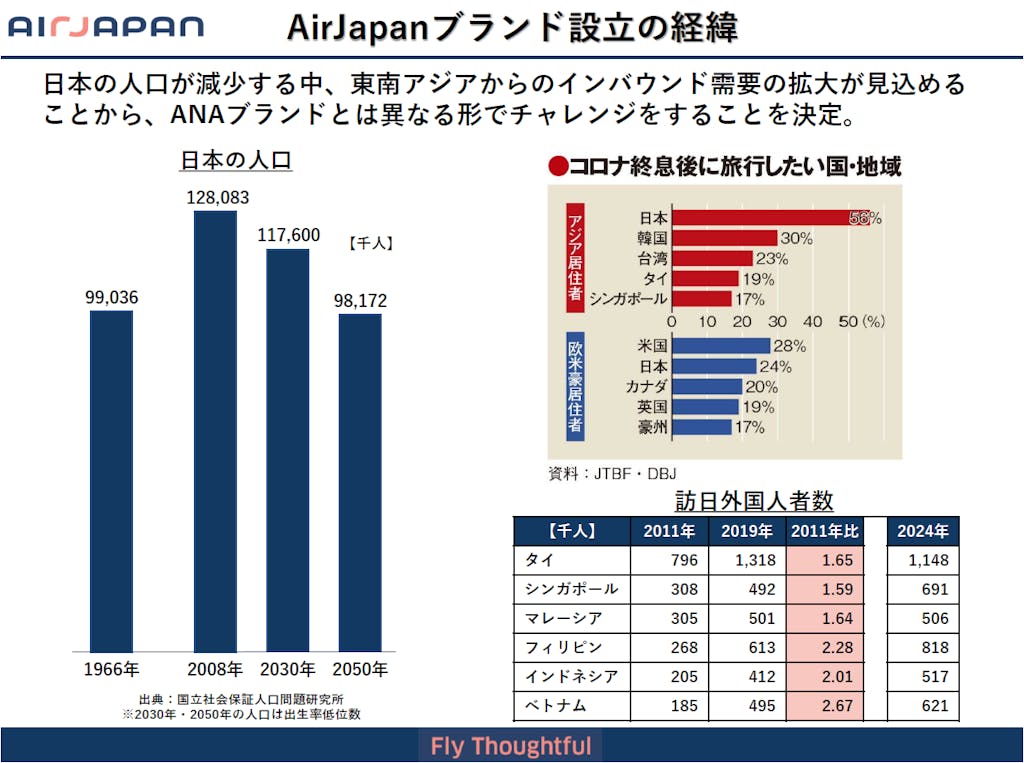

AirJapanブランドを立ち上げた大きな理由は、日本の人口減少です。1966年の人口は9900万人でしたが、2050年になると9800万人まで減少し、また、高齢化により生産年齢人口も減って高齢化していくと予測されています。その中でどこで“飯を食っていく”のかを考えると、インバウンドでしっかりとビジネスを成り立たせることが必要だろうということです。

コロナ禍の時に、JTBさんと日本政策投資銀行さんが世界に大々的にアンケートをとっています。「コロナが終わったらどこに行きたいか」、やっぱりアジア居住者の希望はダントツで日本なんですね。欧米豪の居住者も一位はアメリカですが、日本もそれに次いで人気です。今は円安もあってかなりインバウンドの数は増えていますが、コロナ禍の円安がそこまで進んでいない状況でも、これだけ日本に行きたい方が多かったんです。2020年に第三のブランドをやろうと決めたわけですが、2011年から2019年の主要なアジアにおけるインバウンド成長率も上昇傾向にありますし、昨年のデータも、タイ以外は大きく伸長していることから、やはりここをどう狙っていくのかがANAグループにとっても非常に重要になります。

戦略1 フルサービス品質の追求

そのAirJapanブランドの3つの戦略についてご紹介させていただきます。

1つ目は「フルサービス品質」です。具体的には、使用しているボーイング787という航空機の安全基準はANAと全く一緒であり、整備の品質も全く変えておりません。そして、ANAのサービスを提供する客室乗務員がおもてなしをします。

そして最大の特徴は「シート」です。FSCと同水準のシートピッチなので、非常に広く、リクライニングの角度もFSC以上にリクライニングできます。最近は皆さん、自分のタブレットで自分の好きな映像を見るため、シートテレビを導入せず、コストは削減し、タブレットを置ける仕様にしていること、そして全席エコノミークラスという点が特徴になります。

戦略2 “日本”にこだわる

2つ目の戦略は「“日本”にこだわる」です。我々はAirJapanという名前に“日本”がついているわけですから、海外の人からすぐに日本の航空会社だとわかります。機内の中でどう日本を楽しんでいただけるかというところに力を入れています。

機内食はお客様に喜んでいただく上で重要な要素であり、事前オーダーとして、ふわふわ卵の親子丼やお寿司、かつてANAビジネスクラスのホノルル線で提供していたカツサンドの復刻版など、様々なメニューを揃えています。機内食への思いは、まずはお客様に感動や満足を提供するとともに食を通じて日本の魅力をしっかり感じて欲しい、地域の活性化に貢献するということでした。先程、私が地方活性化のいろいろなお手伝いをしたとお話ししましたが、日本の農業をどう守っていくかが非常に重要だと思っており、我々の貢献は小さいかもしれませんが、日本の食の産業を支援していきたいとも考えました。

そして、これらを通じて利益を出し、更なる発展と従業員に還元していくということになります。機内食を検討する客室乗務員のプロジェクトにもこの想いを伝え、スライドにあるような日本各地の食を機内食として提供するに至っています。本日津南町長からお話がありますが、新潟県津南町の名産である雪下人参ジュースも提供しています。これは非常においしいジュースです。

機内放映の動画も客室乗務員が企画・撮影して、自ら演者となって地方にこだわって日本の良さを伝えています。

過去、私が地域活性化事業を行う中で辿り着いた要諦は、「ここにしかないOnly Oneがあるか」「ストーリーがあるのか」「牽引する人財がいるのか」の3つであり、この視点で自治体をサポートするかどうかを判断してきました。特に牽引する人財の存在は最も重視してきた部分です。

人財においては女性の活躍も大事なポイントであり、津南町は桑原町長をはじめ女性が活躍されています。そして、深い雪の下に埋まっている雪下人参については、それを掘る「雪下人参掘り競争」というイベントがあり、単なる雪の下から掘り出される甘い人参ではなく、ストーリーを感じ、そういったことから、津南町の応援をしていこうとなり、今年度も取り組みを行うことが決まっています。

大分県の由布院では地元産牛肉のバーベキューを食べた後、参加者が思いの丈を絶叫し声の大きさや内容などを競う「牛喰い絶叫大会」というものがありますが、これまで50回も開催されており、どんどん広まっているそうです。一見、馬鹿々々しいイベントですが、“馬鹿者”とも思える人財のアイデアが地域を活性化させています。ぜひこのひたすら深い雪を熱心に掘り続ける「雪下人参掘り競争」も続けて欲しいと思っています。

また、機内パンフレットでも国内の地域の紹介を行っています。スライドには群馬県片品村を例として掲載していますが、国内線で同様の施策を行なっている会社はあれど、国際線でやっているところは日本のエアラインではないと思います。

戦略3 お手頃価格

3つ目の戦略は「お手頃価格」です。

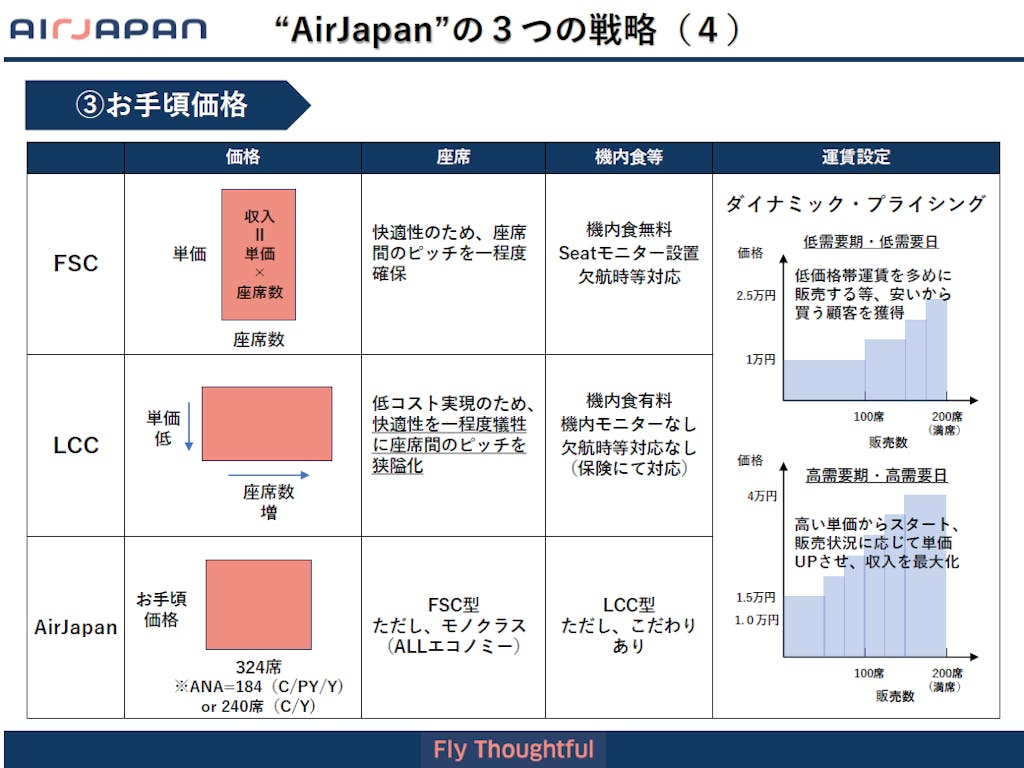

航空会社のビジネスは、単価と座席数の掛け算が収入であり、この面積をどう増やすかにかかっています。

LCCの場合は、できるだけ単価を下げ、その分座席数を増やして面積を最大にします。そのためには座席間のピッチを狭くする必要があり、ある程度の快適性を犠牲にせざるを得ません。また、機内食も含め付帯サービスは全て有料というモデルです。一方、FSCは座席ピッチを可能な限り広げて機内食は無料、シートモニターを設置したり、欠航時にも丁寧に対応します。

我々が「FSCでもLCCでもない」というのは、お手頃価格ということでできるだけ価格を抑えてFSCとLCCの間くらいに設定しながら、FSCと同程度の座席間のピッチとしています。同じボーイング787の場合、ANAでは3クラス制(ビジネスクラス・プレミアムエコノミー・エコノミークラス)で184席、2クラス制(ビジネスクラス・エコノミークラス)だと240席の仕様ですが、我々は全席エコノミークラスで座席数は324席となっており、シートピッチを広げながらもできるだけ座席数を増やすことによって低価格を実現しているということになります。

航空会社のレベニューマネジメントは、低需要期・低需要日は安い運賃を多く設定し、逆に高需要期・高需要日には高めの運賃からスタートさせ、対象の運賃が埋まれば、価格を上げていくことで面積を最大化になるようにマネジメントをしています。このような運賃設定の方法をダイナミック・プライシングと言いますが、FSCもLCCも同様です。

なおFSCの場合、航空券購入の原資が企業の場合が多く、マイルを貯めて家族で旅行する方も多数いらっしゃるのですが、AirJapanは、個人のお財布でご利用いただく方がほとんどです。よって家計にやさしくという観点から、子ども料金についてはどの時期においても定額で、バンコク線やシンガポール線で片道8,000円、ソウル線は片道5,000円とお手頃に設定しています。

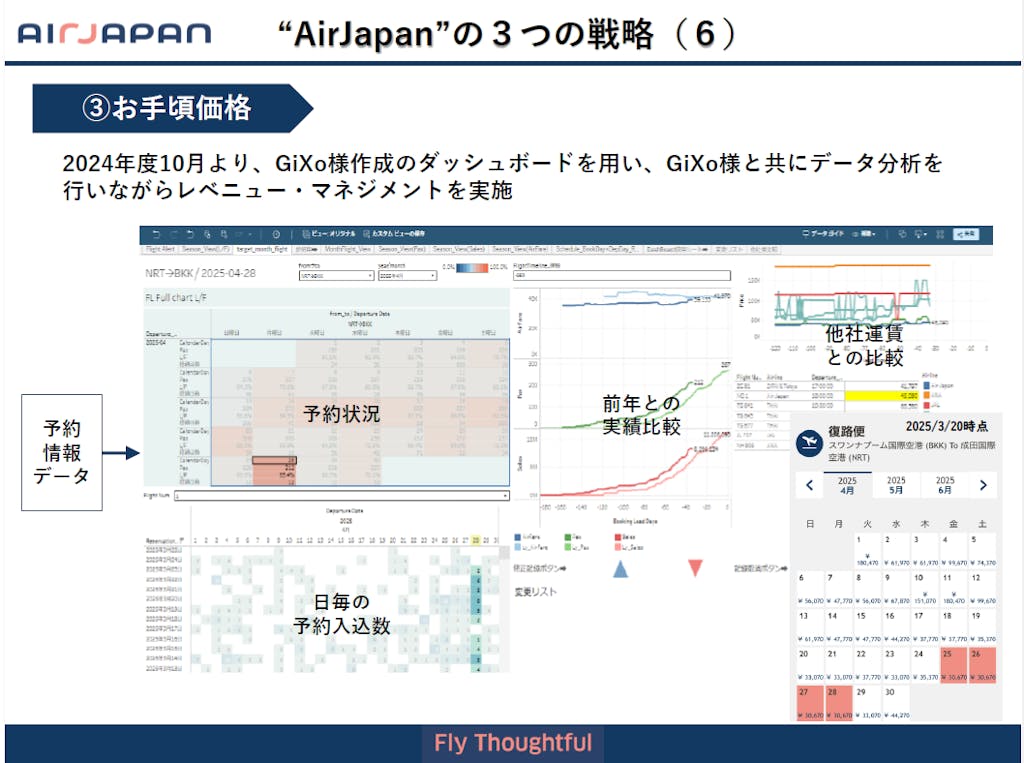

ちなみに、当社のレベニューマネジメントのギックス様に支援いただいています。ギックス様に開発いただいたダッシュボードを使って、一緒にデータ分析をして、航空券の価格を決定しています。

例えばスライドは3月20日時点でのタイから成田行き便の情報ですが、18万円台から3万円台の幅で並んでいます。これがレベニューマネジメントによって価格を調整しているということです。

デジタルを武器に描く、グローバル展開の次章

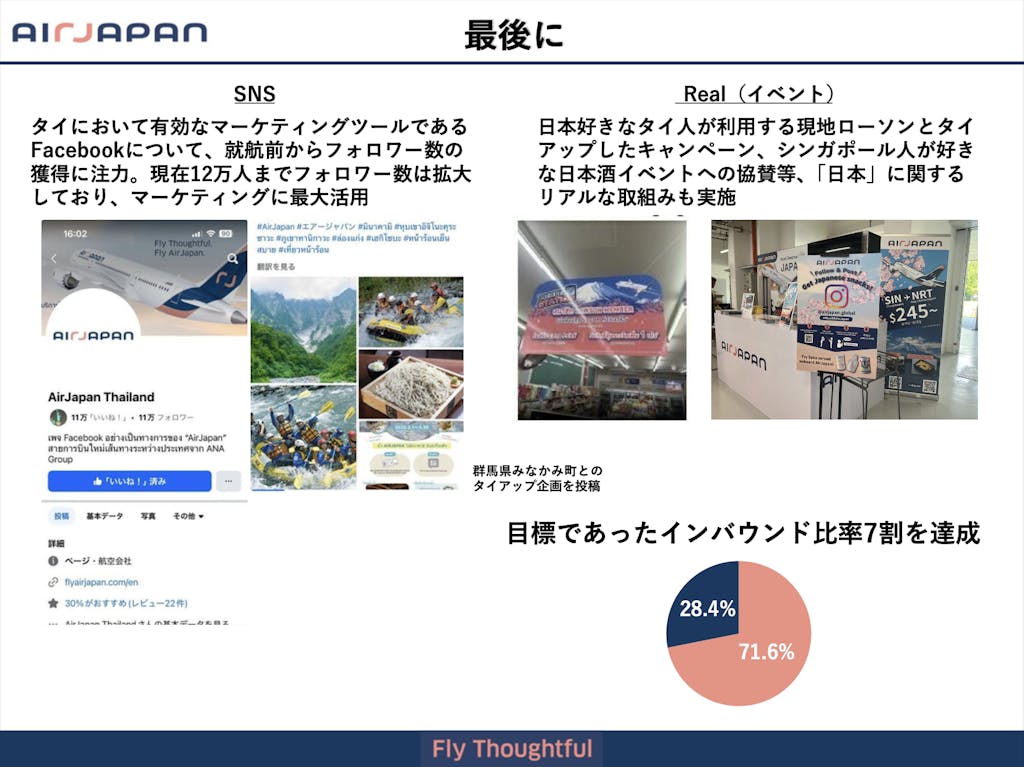

最後になりますが、我々が今後見据えていることについてご紹介して終わりにしたいと思います。就航してまだ1年ちょっとですが、やはり、SNSなどデジタルの力を借りながら、いかにお客様を増やしていくかが一番のポイントだと思っています。

タイの事例をご紹介すると、老若男女みんなFacebookを使っています。そこで我々もFacebookを活用していこうということで、就航前からフォロワー数を増やす活動を続けてきました。現在、12万人までフォロワー数が増えており、Facebookを通じたマーケティングの一環として、日本の地方自治体の観光資源を紹介したりしています。一方で、リアルも大事であり、日本の商品にこだわっておられるタイのローソン様とのコラボレーションやキャンペーンも実施しています。また非常にお酒が大好きな人が多いシンガポールでは、日本酒イベントに協賛して、シンガポール人へのAirJapanの紹介などをしています。

もともとインバウンドをとっていこうという目標がありましたが、こういった取り組みの成果もあり、現在はトータル71.6%の外国人のお客様にご利用いただいている状況です。シンガポール便では、約9割近くが日本人以外のお客様になっていますが、リアルやSNSなどさまざまな取り組みを行ってきた結果だと思っています。

これからも、AirJapanならではの価値を一つずつ積み重ね、インバウンドのお客様だけでなく、日本人のお客様にもご利用いただきやすいブランドを目指していきたいとと思っています。本日はありがとうございました。