2025年6月6日に開催された「BIPROGY FORUM 2025」に、当社代表の網野が登壇しました。

本記事では登壇セッション「リテールAIのネクストステージ~GiXo・GROWTH VERSE・BIPROGYが考えるリテールAI~」にて、網野が語った内容を抜粋してお届けします。

登壇者紹介

| ・南野 充則 氏(株式会社GROWTH VERSE 代表取締役CTO) ・安藤 剛 氏(BIPROGY株式会社 インダストリーサービス第一事業部リテール戦略事業開発部 部長) ・清土 千恵子 氏(BIPROGY株式会社 インダストリーサービス第一事業部リテール戦略事業開発部 主任) ・網野 知博(株式会社ギックス 代表取締役CEO) |

セッション冒頭、BIPROGYの安藤氏からは、小売業界におけるデータ活用の歴史と、現在のステージについて振り返りがありました。2000年代後半から2015年頃までは、ID-POSやCRM、スマートフォンの普及が進み、「ビッグデータ」というキーワードが注目され始めた黎明期。その後、スマートフォンアプリやセルフレジ、需要予測といった店舗のデジタル化が一気に広がり、新型コロナのパンデミックを契機に非接触ニーズやDXが加速したと説明しました。

さらに、最近では、クラウドやCDP、生成AIといった技術の進化により、プライシングやクリエイティブまで活用の幅が広がり、いよいよ次のステージに差し掛かっている現状を紹介しました。

これを受け、「2030年に向けたデータ&AI活用」についての考えを、網野が語りました。

網野:

我々ギックスは「あらゆる判断を、Data-Informedに。」というパーパスを掲げている通り「データインフォームド」という言葉をとても大切にしています。

よく「“データドリブン”ではないのか」と聞かれるのですが、“データに駆動される=Driven”ではなくて、“データを人間に付与=Informed”して、人間が判断していくという考え方です。

その方が少なくとも今のテクノロジーレベルにおいては合理的だと思いますし、全てをデータでカバーしているわけではないこの世界において、一部のデータだけで全てを判断する、という姿勢は少し驕りがあるのではないかと思っています。

この点については、昨年開催した「GiXoデータインフォームド・サミット2024」にて、デザイナーの山崎晴太郎さんも「データを無碍にする必要はないけれど、信望してもいけない」「データドリブンは人間を取りこぼすような活動だが、データインフォームドは取りこぼされた人間を、もう一回取り戻すことができる」という主旨のことを仰っていました。

さて、小売の話に入ります。近年のNRF(NRF Retail’s Big Show:世界最大級の小売業界展示会)はテクノロジー展示会のような雰囲気があり、AI等も取り上げられていましたが、その中で今年はテクノロジーの進歩と同時に「人間らしさの回帰」や「情緒的な顧客体験」の重要性が語られていました。

テクノロジーによって効率化は可能になりますが、その効率化の成果をお客様の情緒的な価値や楽しさ、喜びに還元していこう、という流れが北米ではトレンドとして出てきています。この点はギックスが掲げる「データインフォームド」の考え方にも通じるところがあると感じています。

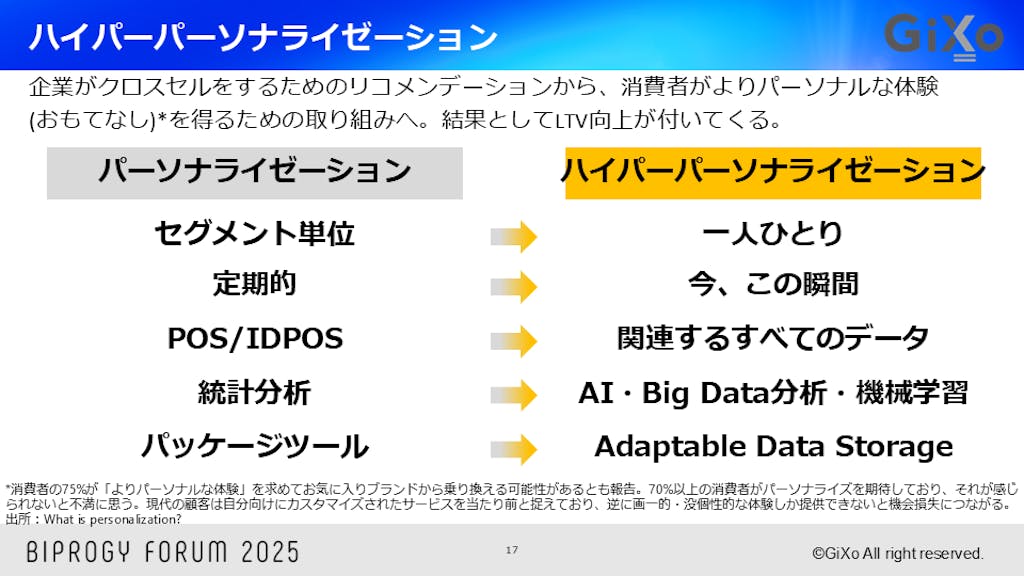

NRFではテクノロジーをうまく使いながら業務の効率化をしよう、顧客体験を向上させよう、といった様々なテーマが取り上げられていますが、CRMや顧客領域向けのサービス開発が得意な領域である我々としては特に「ハイパーパーソナライゼーション」というキーワードに注目しています。

この言葉は昨年頃からNRFでも使われ始め、今年はバズワード的に様々なところで取り上げられているように思います。

「ハイパーパーソナライゼーション」は、端的に言えばパーソナライゼーションを突き詰めたものです。

つまり、従来のセグメントやマイクロセグメントを超えて、1to1=一人ひとりに合わせた提案を行うものです。以前から構想はありましたし、テクノロジー的にも頑張れば可能でしたが、経済合理性が合う形で実現可能になってきました。また、過去データに基づくリコメンドに留まらず、「顧客が今このタイミングだから、今このコンディションだから、この情報を出そう」という“Why Now”までを、テクノロジーの力で実現できるようになってきたのです。

我々としても、こうしたハイパーパーソナライゼーションを補完できるようなサービス・プロダクトをどんどん準備していきたいと考えています。

しかし、テクノロジーだけでは行き着かない部分もあります。データ分析を生業とする我々も、どうしたら顧客・消費者を理解できるだろうか?というところは長年突き詰めて研究しており、昨年「ゾクセイ研究所」という組織を立ち上げています。

一般的な“属性”は性別や年代などを指しますが、我々が定義する“ゾクセイ®”では、行動も顧客理解の要素として捉えています。

例えば「普段よく●●を買う人」や「週3日✖✖する人」といったあらゆる行動を“ゾクセイ”として付与していき、そこから顧客理解を始めていきましょう、というアプローチをしています。

顧客理解をした上で、どのようにハイパーパーソナライゼーションを実現していくのか、という段階では、リアルタイムに1to1に顧客に情報を届けていくシステムが必要になります。しかし、そのためにゼロからシステムを全部作り直しましょう、という行為は、エコではありません。

おそらく多くの企業様は、会員システムやCRMの仕組みを保有していると思いますので、その既存の仕組みを補完しupgradeする形で、当社のサービス「CU/ADS(クアッズ)」を、外付け拡張機能のような形でシステム連携させることで、リアルタイムな1to1を実現します。

また、誰に何を出すかを制御したのちに、その情報を顧客にUIを介して届けるための実行系のアプリケーションとしてMygru(マイグル)も使いながらハイパーパーソナライゼーションを推進していくという形です。

今自社にとって足りない機能を補完的に用いてupgradeしていく取り組みになります。

買い物におけるポイント付与を例にします。

基本的に、購買時にもらえるポイントは、還元率1%や0.5%など、一律に設定されています。キャンペーン時でも「商品Aを買ったら30ポイント」や「ポイント5倍」など、全員に対して一律で、それはシステムの仕組み上そのような制約にならざるを得ない、という状況です。

ですが理想を言えば、例えば「安藤さんが商品Aを買ったらポイント5倍」「南野さんは商品Bの購入でポイント10倍」という形で、顧客一人ひとりに合わせて推したい商品と、その時に付与したいインセンティブが違って良いと考えています。

今後、こうした”1to1のポイントプログラム”が当たり前になっていくと考えており、それを実現させるための外付けの機能としてCU/ADSを開発しております。

一律のポイント付与であれば、規約に「100円で1ポイント付与」等と記載しておけばよかったのですが、一人ひとりに異なるポイントを付与する仕組みになると、顧客にとってはわかりにくくなってしまいます。

そこで、スマートフォン上のUIでキャンペーンとして、「あなたは商品Aを購入することで、ポイント5倍というインセンティブが付与されます」といった内容を、一人ひとりにお知らせします。

こうして顧客が自分だけの特典に気づき、キャンペーンにチャレンジしながら楽しくお買い物ができる――これがハイパーパーソナライゼーションを実現するサービスです。

JR西日本様では、2年ほど前からいち早くこの仕組みを実験的に利用いただき、いくつかの取り組みにチャレンジしています。

例えばWESTERアプリユーザーを対象に、毎月その人にとっての「ミッション」という形で6つの店舗をおすすめしています。

この6店舗は主催者側の意図に応じておすすめする店を出し分けることが可能になります。

あくまで考え方のイメージという形でお話しすると、

- 顧客が使う可能性がと高いというごく一般的なおすすめ店舗

- 店舗側にとってLTV((Life Time Value:顧客生涯価値)の向上が期待できる店舗

- お客様にとってのセレンディピティ(潜在的に求めているものとの偶然の出会い・発見)になりそうな店舗

- グループCRMの観点からLTVの向上が期待できそうな店舗

など、主催者の意図や狙いに応じて何をおすすめしていくか決めて、考えながら運営できる取り組みです。

単純に商品を買いそうかどうか、ではなく、主催者の意図とユーザーの特性に応じて、人毎に、店舗とポイント付与率が異なるおすすめを提示する、そんな実験的な取り組みになります。

※参考:JR西が顧客データで沿線店舗の来店促進サービス リピート率5割の秘密(日経クロストレンド 2025.05.20)https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/casestudy/00012/01670/

このような「ハイパーパーソナライゼーション」に関連する取り組みを、BIPROGY様のリテール部隊の方々とどんどんサービス化させていくべく、協働しているところでございます。

網野の説明を受け、BIPROGYの安藤氏からは

「2016〜17年頃から網野さんはハイパーパーソナライゼーションという言葉を使われていましたが、今の環境はどこまで進化したと感じますか?」と質問。

それに対し、網野は次のように答えました。

網野:

まず、DXとデータ利活用、我々の言葉で言うと「データインフォームド」は、表裏一体のものだと思っています。デジタル化しないことには、そもそもデジタルデータが生まれません。そして、デジタルデータが蓄積され、顧客理解を進めていくと、実はお客様は一人の人間としてさまざまな行動をし、企業に望むこともデータから片鱗は見えているのに、企業側は組織の縦割り構造に阻まれて、それを活かしきれていない。

そこを顧客視点で一気通貫にサービス提供すべく、組織を貫いて活動していくのがDXだと捉えています。だから、DXとデータ活用は、どちらか一方ではなく、表裏一体であり、両輪なんです。

この数年でデジタルデバイスの普及率も上がり、顧客行動をデータでトレースできるようになってきたのは、ベースのインフラとして大きな変化です。

加えて、以前は計算コストが高くて現実的でなかった「一人ひとりに対するオファー」も、今はコストが非常に安価になり、オファーが提供可能になりました。

テクノロジーの進化と経済合理性が両方とも追いついてきたことで、2025年の今、改めて「ハイパーパーソナライゼーション」というキーワードが脚光を浴びているのだと思います。

この後も、GROWTH VERSEの南野氏やBIPROGYの安藤氏から、「2030年に向けたデータ&AI活用」ついてそれぞれの視点から意見が交わされ、セッションは盛況のうちに終了しました。